この時期になると、「追悼 ~亡くなった著名人を偲ぶ」という特集が組まれ

各界大御所が活躍する作品や姿をもう観れないのだという一抹の淋しさを感じます。

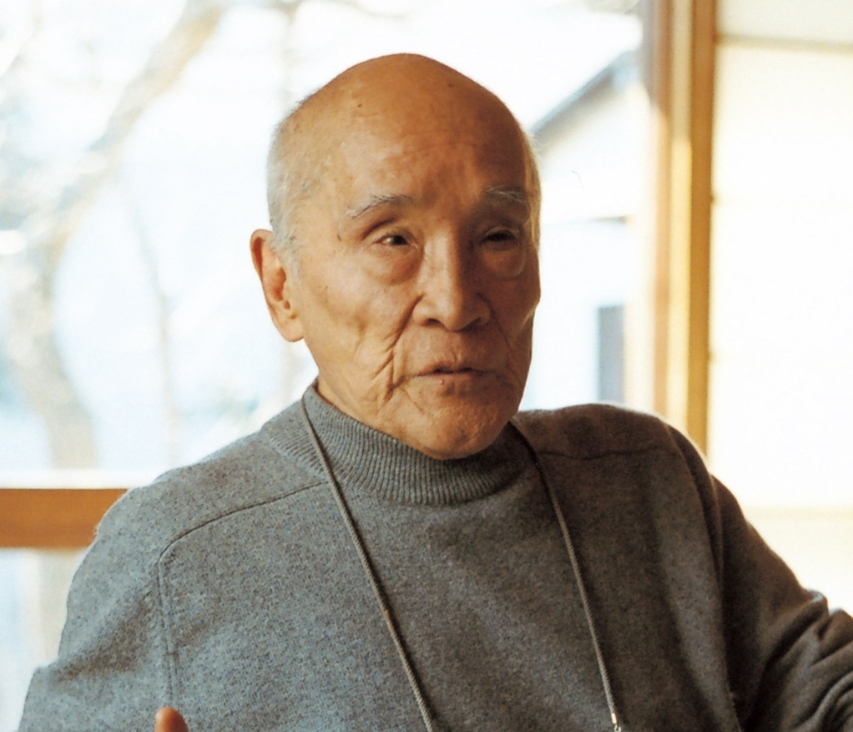

その中でも、11月に逝去された、戦後日本を代表する詩人「谷川 俊太郎」さん。

多くの作品が国語の教科書に採用され、若い頃から慣れ親しんできた方だったので

92歳に至る今まで、現役で活動されていたこと自体に感銘を受けました。

「天才」「巨人」と崇拝されることを拒み、自由闊達にかつ優しい言葉で表現し

つづけてきた作風は、読む人の心を幸せに、そして滋味深く、開放してくれる。

40歳の時の作品『生きる』

生きているということ

いま生きているということ

それはミニスカート

それはプラネタリウム

それはヨハン・シュトラウス

それはピカソ

それはアルプス

すべての美しいものに出会うということ

そして

かくされた悪を注意深くこばむこと

80歳の時の作品『ただ生きる』

立てなくなってはじめて学ぶ

立つことの複雑さ

立つことの不思議

重力のむごさ優しさ

支えられてはじめて気づく

一歩の重み 一歩の喜び

支えてくれる手のぬくみ

独りではないと知る安らぎ

ただ立っていること

ふるさとの星の上に

ただ歩くこと 陽をあびて

ただ生きること 今日を

ひとつのいのちであること

人とともに 鳥やけものとともに

草木とともに 星々とともに

息深く 息長く

ただいのちであることの

そのありがたさに へりくだる

40歳の時の「生きる」と80歳の時の「ただ生きる」を比するとき

人間の生き方の変遷~原点が見えてくるような気がします。

若き時代の煌めきと鋭さから、有り難さにへりくだる年を重ねた者の行き着く真実。

そんな、谷川俊太郎さんでも、死ぬ間際まで興味を持っていたが

唯一、理解できなかったのが「死ぬということ」。

「もう92年生きてきたから、生きることはわかったような気がするんだけど

死ぬっていうのはどういう感じなのかな。

想像してみるんだけど、困ったことに死んでみないとわからないんだよね」

何となくは理解できていても、実際言葉に置き換えられなかったのかもしれません。

結論を示すことはしない、啓蒙する気は少しもないという、谷川さんのポリシー

だったのかもしれませんが、偽らざる本音だったかもしれませんね。

ただ、晩年の詩にあった「そのありがたさに へりくだる」という一文に

全てが託されているのかもしれません。

知の巨人と言われた「立花隆さん」も、死を間近にした老婆の「ありがたくて感謝しかない」

という言葉に「全てが集約されている」と生前、発言されていました。

「死の先にある世界」は神とともに生きている人間にしか見えません。

よるべない気持ちで迎えるのか、確信に満ちて旅立てるのかは、その人次第。

私は、谷川俊太郎さんが、今ごろ天国で「どのような詩」を紡いでいるのか

とても知りたいと思っています。さぞかし、素敵な世界を詠っているのでしょうね。